八角图的实质,其实是八卦方位节气图的精华!

1

冯时先生提到,先天之学的来源可以追溯到《说卦》传中的一段记载,其中提到“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错”。

自宋明以来,八卦的排列一直遵循两种不同的方位,分别被称为先天方位和后天方位。

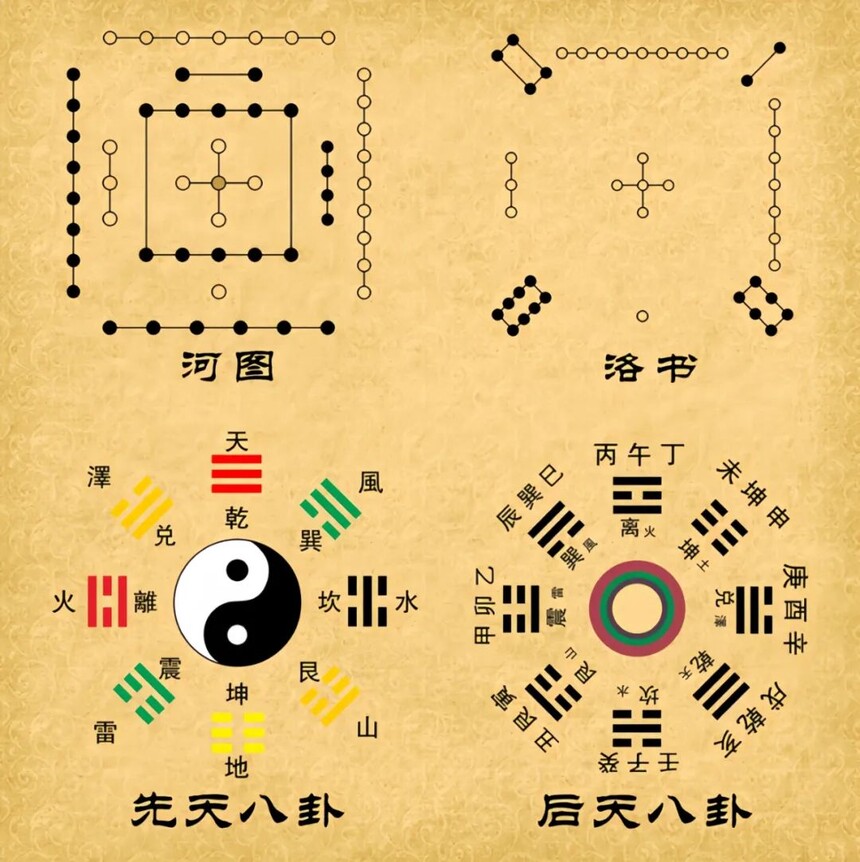

据说,先天方位是由伏羲创作的,而后天方位则是文王所创。它们各自形成了截然不同的图形。先天八卦与“河图”相对应,后天八卦与“洛书”相联系。这种神秘的配置关系一直让人感到困惑。

实际上,问题并没有想象中那么复杂。种种迹象表明,所谓的先天八卦方位在宋朝之前根本不存在,这是宋代儒学者为了迎合自身学说而创造出来的。

确切来说,在宋代之前的作品和遗物中,找不到先天八卦与河图之间的任何联系。然而,自北宋著名学者邵尧夫之后,这种关联被人们反复解读,产生了无尽的附会和解释。

其实,先天八卦只是一种阴阳对称、相互叠加的排列方式,正如《系辞》中所说的:“易有太极,生出两仪,两仪产生四象,四象则形成八卦”,并不是真正的方位、节气或圆形图案。

马王堆出土的帛书《易传》与现存的版本有所不同,其中写道“天地定立(位),〔山泽通气〕,火水相射,雷风相搏”。这段话清晰地阐述了阴阳对立的道理,因此现今本《说卦》中的“水火不相射”在"不"字的衍生上,与《易经》的原理相悖。

宋人的先天图虽然将乾、坤、离、坎四个卦象分别放置在南、北、东、西,但《说卦》中的内容并没有具体提及八卦的方位,显然这些方位的安排并没有依据。

2

显然,在宋代之前只存在一种后天方位。为了区分所谓的“河图”和“洛书”,宋人特别创造了先天方位的概念,并将其与“河图”相联系,以此展示与配属后天方位的“洛书”的不同之处。

八卦与河图、洛书的结合仍然体现了“以象为名”的理念。八卦起源于大极(太极○),即太阳的视回归运动。八卦的绘制从下方开始,多爻从下而上画出,由底部的太极演化出两仪(一个阴爻和一个阳爻)。

阳爻用“—”表示,象征太阳在白天持续不息;阴爻用“--”表示,象征月亮在夜晚时有圆有缺。

两仪中的一极阳爻上分别再生成一个阳爻或一个阴爻,从而衍生出四种象。阳爻上加一个阳爻形成太阳(阳之阳),阳爻上加一个阴爻形成少阳(阳之阴);另一极阴爻上也分别生成一个阳和一个阴,一个阴爻加一个阳爻形成少阴(阴之阳),一个阴爻加一个阴爻形成太阴(阴之阴)。

按照相同的原则,四象可以衍生出八卦;同样地,八卦之间的相互组合则产生了六十四卦。

根据邵雍《梅花易数》第一篇的内容,所得到的八卦顺序为:乾为一,兑为二,离为三,震为四,巽为五,坎为六,艮为七,坤为八。

3

展示了阳之阳、阳之阴、阴之阳和阴之阴,分别代表阳气和阴气的不同数量。阳之阳属于阳,阳气最为旺盛,对应夏季;阳之阴也属阳,但阳气较少,称为少阳,对应春季;阴之阴属于阴,阴气最为浓厚,即太阴,对应冬季;阴之阳则是阴气相对较少,称为少阴,对应秋季。

请注意:这个定义与《素问·四气调神大论》中提到的太阴对应秋季,少阴对应冬季的说法并不相同。

请按照以下顺序规则来布置阴阳二爻:在阳仪上先添加阳爻,再添加阴爻;在阴仪上先添加阴爻,再添加阳爻。这样即可得到太极生两仪四象八卦图。

将此图中的八卦直线按照次序排列成一个圆圈,可以形成所谓的先天八卦方位。也就是说,先天八卦是一种依据天的阴阳特性,按照阳先叠加阳、阴先叠加阴的顺序对称均衡地分布,形成的布卦图。这与地的阴阳术数中的方位和节气没有直接关系。

冯时先生表示,虽然在宋以前的遗物中没有找到关于先天方位的实证,但“后天八卦”与洛书九宫的对应形式却在早期文献和出土文物中频繁出现。我们可以在《易传》和《灵枢经》中找到它们具体的方位,而且在汉代及后来的式盘和藏历图上也能看到相关图案。

《周易·说卦》:万物来源于震卦,震代表东方。万物在巽卦中和谐,巽象征东南,意指万物的整齐与洁净。离卦意味着明亮,是万物相互辉映的象征,属于南方。圣人面朝南方倾听众生,依靠明亮的智慧来治理,正是出自于这些象征。坤卦代表大地,是万物滋养的源泉,因此称为“致役乎坤”。兑卦则象征秋季,是万物表达的地方,所以称为“说言乎兑”。乾卦位于西北,代表着阴阳的相互较量,称为“战乎乾”。坎卦象征水,位于正北,意味着万物的归属,因此称为“劳乎坎”。艮卦在东北,象征着万物的开始与最终,因此称为“成言乎艮”。

八卦与八方之间的结合,实际上源于天文学中的分至启闭八节。

《国语·周语下》中韦昭的注释写道:正西方称作兑,代表金属,象征阊阖之风。西北方为乾,象征石头,意味着不周之地。正北方是坎,象征革物,代表广阔的莫大之地。东北方为艮,象征葫芦,代表温暖的融风。正东方称震,代表竹子,寓意光明的繁荣。东南方为巽,象征植物,意味着清新的明朗。正南方是离,象征丝绸,代表景象的风。西南方为坤,象征瓦片,意味着凉爽的风。

南朝宋时期的沈文阿在《乐纬》中提到(引自唐代孔颖达的《春秋左传正义·卷三隐三年,尽五年》):根据季节的变化,音乐和乐器也有所不同。冬至时,坎主用管乐,按照律中的黄钟,吹奏广莫风;立春时,艮主使用埙乐,依据律中的太簇,演奏条风;春分时,震主用鼓乐,遵循律中的夹钟,奏出明庶风;立夏时,巽主演奏笙乐,实行律中的中吕,迎来清明风;夏至时,离主使用弦乐,依据律中的蕤宾,演奏景风;立秋时,坤主用磐乐,遵循律中的夷则,吹起凉风;秋分时,兑主使用钟乐,依据律中的南吕,奏出阊阖风;立冬时,乾主用柷梧乐,按照律中的应钟,演奏不周风。

八节应对八种风向,符合八种规律,确定八个方向,配合八卦,逐渐形成一个系统。

在洛书九宫与后天八卦方位的关系中,可以观察到:东、西、南、北这四个正方位分别对应于震、兑、离、坎四个卦位,其数字对应“九宫八角图”中的三、七、九、一;而东北、东南、西北和西南这四个斜方位则对应于艮、巽、乾、坤四个卦位,其数字则对应“九宫八角图”中的八、四、六、二。

八卦与八方相结合,象征着四季的变换与节气的启闭,这一传统源远流长,早在殷商时期的甲骨文中便有相关记载。

根据传统的说法,四个正卦:震、兑、离、坎,代表四个季节,分别象征春分、秋分、夏至和冬至。而四个方位卦:艮、巽、乾、坤,则对应四个立春时点,即立春、立夏、立秋和立冬。

从逻辑角度来看,五图和十图的两幅图只是展示了不同的布数过程。由于九宫图是源自于四方五位,因此九宫图中的四正配卦与四方五位图是一样的。

许多早于宋代的华夏古文献都表明,后天八卦与四方五位图之间存在着一种固定的关系。

北魏的关朗在《洞极真经》中提到:《河图》的文字排列为七在前,六在后,八在左,九在右。因此,七的三分之一被视为离,奇数则视为巽;八的三分之一被视为震,奇数则视为艮;六的三分之一被视为坎,奇数则视为乾;九的三分之一被视为兑,奇数则视为坤。正数则填补其位置,偶数则完成其图案。

根据这段文字,可以探讨八卦与四方五位图之间的联系。

所谓的“河图”配卦与“洛书”配卦实际上是相同的,都是后天的方位。

如果将该图内圈的生数五位图逆时针稍微偏转,就能生成一个完整的后天卦位。从形式上看,八卦与四方五位图及九宫图所配置的关系呈现出不同的数字,但实际上,它们与数字的关系并不比与方位的关系更为重要。

数字只是用来描述方位和节气的代称,不同的布数序列代表了不同的流派。这些神秘的布数序列实际上只是天文历法相关人员保护自身知识产权的一种方式。

在八卦和四方五位图的关系中,坎、离、震、兑四个时卦对应的五位图位于外圈,象征着东、南、西、北四个正方向。这与九宫图的含义完全一致,从另一个角度说明了这两幅五、十数图具有相同的卦象配对形式。

确认这一点后,所谓的“河图”和“洛书”便牢固地归属于“同一类图形的解释”。这也进一步表明,八角图实际上是八卦方位图,即“后天八卦图”。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣